Marine(s), Peintures de la mer

« A-t-on besoin de naviguer pour vivre? Est-ce que Monsieur Panisse Navigue? Non. Pas si bête. Il fait les voiles lui. Il fait les voiles pour que le vent emporte les enfants des autres. »

Marcel Pagnol, Fanny

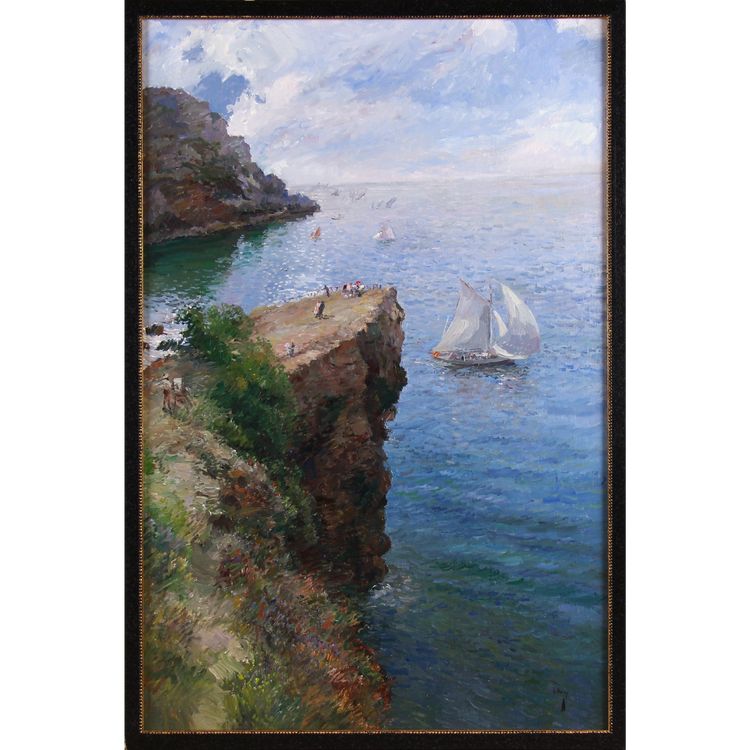

Que ce soit par temps de brume ou sous le soleil, la mer sera toujours pour le peintre une source d’inspiration. Une muse salée. La mer fascine à son état le plus brut, peut-être parce qu’elle représente le mieux le monde des hommes : faite d’incertitudes, de beauté et de changements. La marine prend son sens en tant que genre pictural dès le XVIe siècle en Hollande, quand les Pays Bas dominent le circuit maritime européen et que les bateaux deviennent l’emblème de leur réussite. Marins, cartographes, peintres, décorateurs, tous se sont essayés à représenter la mer dans toutes ses déclinaisons et sont arrivés à la même conclusion : la mer est source de beauté. Vénus n’est-elle pas née dans la mer ?

I- Les premières marines

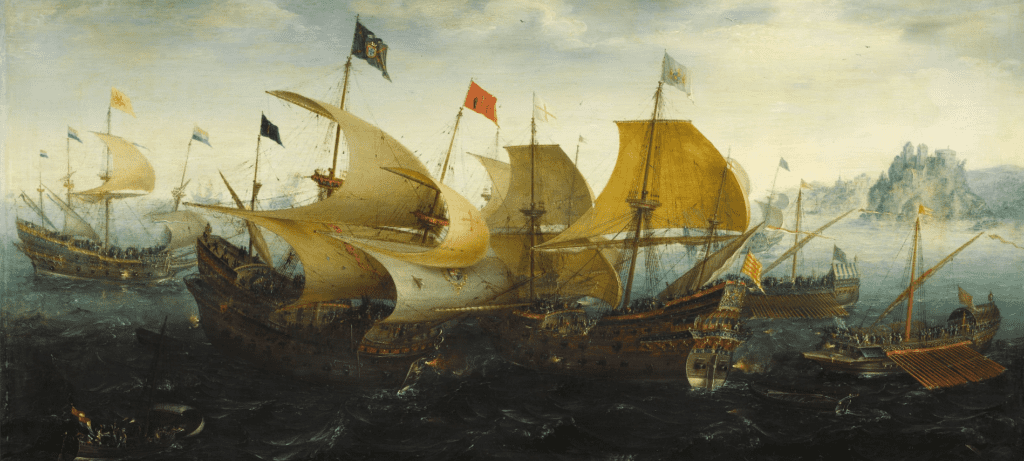

L’histoire de la peinture de marine prend sa source aux Pays Bas. La magnifique toile d’ Anthonisz nous surprend par une chose : l’action. Au XVIIe siècle, la mer est le support de scènes d’action déchaînées. Colbert, surintendant des finances de Louis XIV avait compris les dynamiques de ce siècle : il faut agrandir le pays par le commerce et les arts » dit il. C’est la course aux territoires pour les Provinces européennes. Les routes maritimes empruntées sont en proie aux pires scènes de batailles. En répercussion à la découverte du Nouveau Monde, chaque nation veut posséder les richesses de ces nouveaux territoires et enrichir son propre état. C’est à cette même période que se développent des nationalismes forts et les conflits entre états se déportent sur la mer qui est désormais le lien entre l’Ancien Monde et le Nouveau . La mer devient politique.

Les hollandais sont heureux d’afficher leur puissance à travers leur flotte, secret de leur pouvoir commercial mais également secret de leur pouvoir artistique. On dit que Van de Vede avait installé son atelier directement sur un bateau. Habitués des remous, ses marines font déjà preuve d’une immense technique. Pourtant, en terme de flotte, l’Espagne et le Portugal avaient eux aussi considérablement développé leur industrie navale dès le XIVe siècle. Alors, pourquoi les Pays-Bas? C’est en fait une raison politique et religieuse:

Les pays bas, véritable nation flottante avaient fondé leur puissance sur leurs échanges commerciaux. Ils aimaient à représenter ce goût du labeur car le travail avait fait la fortune de ces nouveaux riches appelés bourgeois, contrairement aux royaumes d’Espagne ou de France qui avaient encore des peintures très aristocratiques et religieuses. C’est ainsi que ce petit pays qu’est la Hollande a littéralement donné la tendance à suivre aux autres provinces européennes qui se sont ensuite converties à cette politique de commerce.

De plus, les Pays Bas, par rapport aux autres grandes puissances européennes étaient de confession protestante. La doctrine protestante rejetait la peinture religieuse qui poussait à l’idolâtrie. Aussi, les flamands se sont ils dirigés vers de nouvelles orientations picturales telles que la peinture de paysage ou de genre. C’est comme ça qu’ils se sont mis à contempler la mer.

II- La mer en textures

La Marine anglaise

A l’ouest des Pays-Bas, une autre nation se battra contre les espagnols : l’Angleterre. Également de confession protestante, l’Angleterre abrite depuis le XVe siècle des artistes peintres flamands. Jusqu’alors en retrait en terme d’artistes peintres, la présence de peintres néerlandais va favoriser l’affirmation de son identité picturale. Qui est au sommet de la peinture anglaise ? Deux maîtres, William Turner et John Constable. Hors, dès le XVII e et le XVIII e siècle se développe en Angleterre un courant de pensée à l’influence considérable : l’empirisme. Ce courant se base sur l’expérience, sur l’observation scientifique et naturaliste des choses. Constable et Turner seront tous les deux, à leur manière, des virtuoses des phénomènes naturels. Turner reste cependant le prince des marines car la mer pour le peintre est un jeu de textures.

D’ailleurs, Turner avait un maître absolu: Claude Gellée dit le Lorrain. Le peintre français presque Romain (tant il y passa de temps à peindre) reste un peintre de référence pour les britanniques qui le surnomment « Claude ». Et « Claude » a été l’un des premiers peintres à introduire la mer dans la peinture classique.

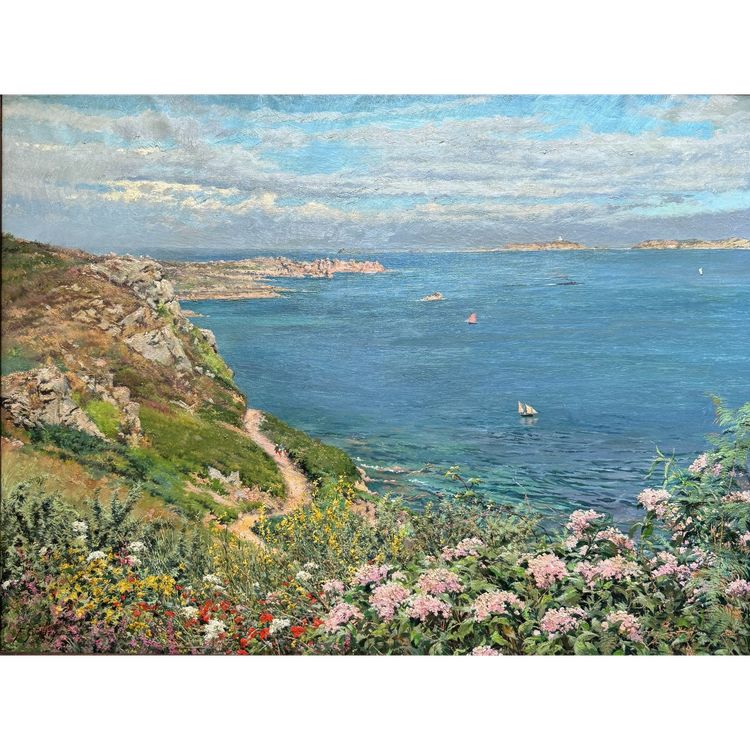

La Marine Française

En France, bien que la Marine se soit développée avec Joseph Vernet, fils d’un peintre militaire, la Marine atteint des sommets au XIXe siècle grâce à Claude Monet ou même Gustave Courbet. Fasciné par les textures et les variations atmosphériques, les impressionnistes ont trouvé en la mer de quoi se sustenter. Quant à Gustave Courbet, qui voulait montrer la beauté des choses à leur état le plus brut, il se prend de passion pour la mer en peignant une série de vagues qui restent aujourd’hui encore des joyaux de sa production.

Claude Monet ,la plage de Saint Adresse, 1867, huile sur toile, Art Institute of Chicago

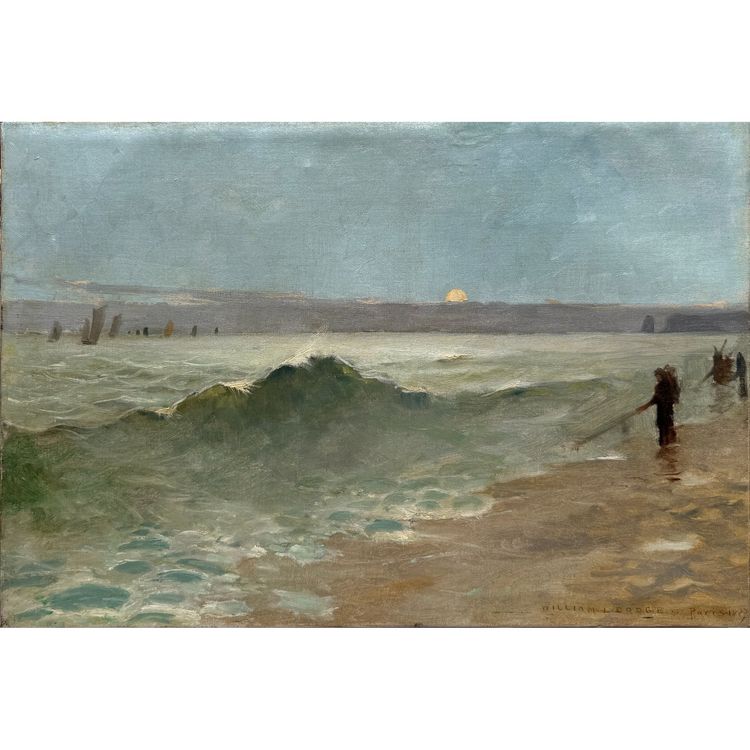

Les peintres de la deuxième moitié de XIXe trouve parfois refuge de l’agitation parisienne sur les plages de Normandie et du Nord de la France. La Normandie impressionniste est restée très célèbre, C’est aussi les plages normandes que peint Courbet.

Courbet a aussi développé la terminologie de la peinture de marine. En appelant sa toile “paysage de mer”, il confère une vraie noblesse à la marine en l’associant au genre phare de la seconde moitié du XIXe: le paysage. De plus, son titre fait écho aux peintures de marines anglaises car “seascape” veut littéralement dire paysage de mer.

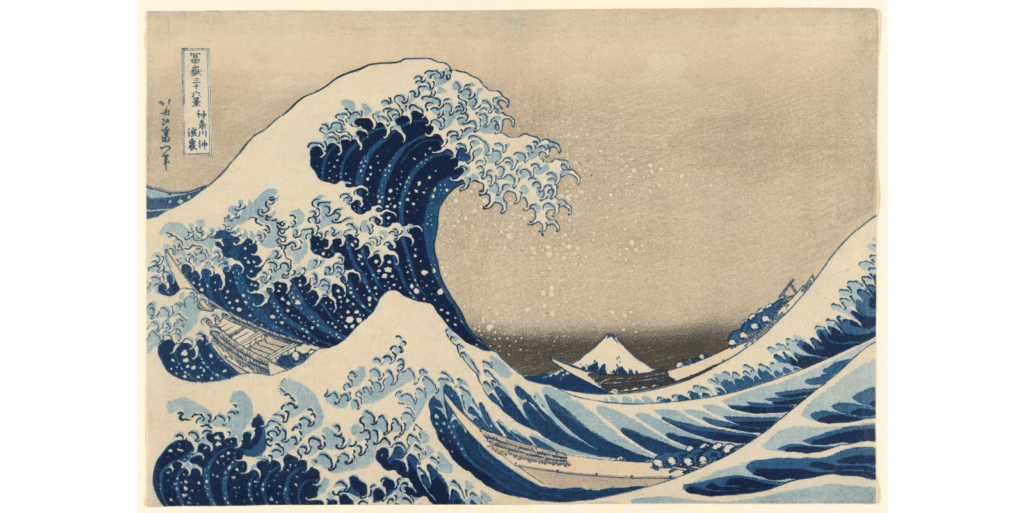

Bien qu’elle n’ait pas été encore prouvée, une théorie a été émise selon laquelle Gustave Courbet aurait vu les estampes d’Hokusai, notamment sa très célèbre “Vague” et s’en serait inspiré pour réaliser sa propre série de vagues. L’influence japonaise dans la seconde moitié du XIXe siècle à été considérable chez les occidentaux. En France, les impressionnistes raffolent de l’art japonais. Peut-être qu’en observant de nouveau cette vague célébrissime, vous arriverez à prouver le lien…

La Marine Américaine

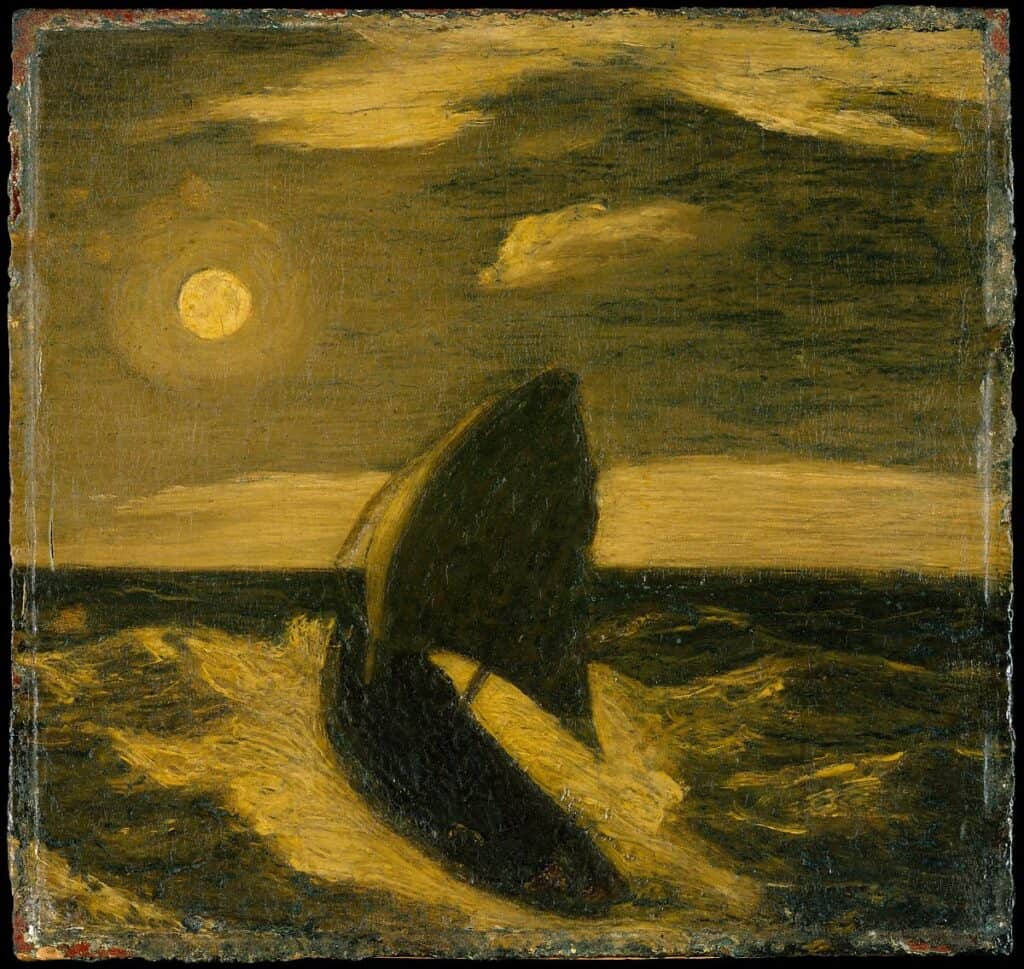

Albert Pinkham Ryder (1847-1917) est un peintre américain qui a exécuté toute une série de peintures maritimes. On le rattache souvent au « tonalisme » car ses peintures créent une certaine atmosphère grâce à l’emploi d’une certaine gamme de couleurs. Retrouvez ici deux toiles de sa série : ” Marine au clair de Lune“

Albert Pinkham Ryder, Sous un nuage, 1900, huile sur toile, Met Museum

Les Travailleurs de la mer, (basé sur le Roman de Victor Hugo de 1866), 1880/85, huile sur toile, Met Museum

La Mer en mythes

La fascination pour la mer ne découle pas uniquement de la peinture de marine. Force naturelle fascinante, la mer, comme la terre, bénéficie de sa propre mythologie. Royaume de Poséidon ou Cité engloutie pour les grecs, naissance de la beauté chez Botticelli, monstres marins, néréides, île aux perles, île de la tortue, la mythologie marine est riche et les artistes puisent continuellement dans ses récits et légendes maritimes.

Pour finir, je vous propose de regarder ces diverses œuvres qui contribuent à renforcer l’imaginaire maritime et qui pourraient constituer un véritable cabinet de curiosité…

Bibliographie:

Pierre Henri de Valenciennes, Eléments de perspective pratiques à l’usage des artistes, chez Desenne, chez Duprat, XIXe

Agata et Pierre Toromanoff, La Mer Vue par les Peintres, Ouest France, 22/10/2021

Découvrez une sélection d’objets en lien avec l’article :