Par Daniel Cagnolati

Par leurs qualités intrinsèques, et non leur décoration, les sabres japonais dépassent le cadre de la collection des armes anciennes pour atteindre celui de l’art. Ils sont aussi les miroirs d’une pensée, d’une civilisation.

« Il n’existe pas d’armes blanches comparables au sabre japonais : seules des productions persanes anciennes s’en rapprochent », nous déclare Jean-François Teulière, antiquaire versaillais spécialisé dans les armes japonaises, mais aussi françaises et orientales. « Aucun sabre français ou européen ne supporte la comparaison avec son équivalent japonais. »

Mais d’où viennent les extraordinaires qualités des sabres japonais ? « Elles résident dans la technique de fabrication », nous explique Patrice Sabbah, d’Ecouen, expert CEA et polisseur. « L’arme se compose de deux couches d’acier : une très dure à l’extérieur, et une plus tendre à l’intérieur. La couche intérieure apporte la souplesse et évite que le sabre se brise, et la couche extérieure permet un incroyable tranchant. »

Il faut savoir lire une lame

« Les véritables professionnels dans ma spécialité sont ceux qui peuvent acheter une arme en l’état en sachant, au coup d’œil, qu’il n’y aura pas de problèmes de polissage », poursuit Jean-François Teulière, dont la galerie, Katana-Ya, porte un nom inspiré d’un sabre japonais. En effet, si la couche dure a été trop entamée au fil du temps, « nous arriverons au noyau tendre et ce sera affreux », ajoute Patrice Sabbah qui précise « avoir déjà refusé de polir un sabre ». Il y a donc des limites au polissage. « Il faut savoir lire une lame, savoir jusqu’où l’on peut aller », déclarent de concert nos interlocuteurs.

À partir du XIe siècle, la technique de fabrication est parfaitement au point. La production se maintiendra jusqu’en 1868, avec l’avènement de l’ère Meiji, quand le Japon se modernise et tourne la page des samouraïs. Les sabres sont alors réservés aux officiers de l’Armée impériale et leur port est interdit aux autres personnes. Il ne s’agit plus alors des mêmes armes. Cependant, « les familles s’étaient transmis ces armes de génération en génération », continue M. Teulière, « même si la garniture de la poignée, le fourreau et la garde (le tsuba) changeaient selon les modes ».

Au passage, on retiendra donc qu’il est rare de trouver des montures très anciennes. C’était la lame qui était léguée, car « c’est de loin la partie qui fait l’essentiel de la valeur d’un sabre, contrairement aux modèles occidentaux où la poignée joue souvent un grand rôle dans la fixation du prix. »

Les critères de valeur

Quant à la poignée nue, la tsuka, elle a souvent été conservée (pas la soie qui la recouvre, évidemment). Elle est traditionnellement en bois de magnolia, un matériau réputé pour ne pas subir de déformation au froid ou au chaud. En outre : « ce n’est pas la longueur de la lame, mais sa qualité qui fait le prix », soulignent nos deux experts.

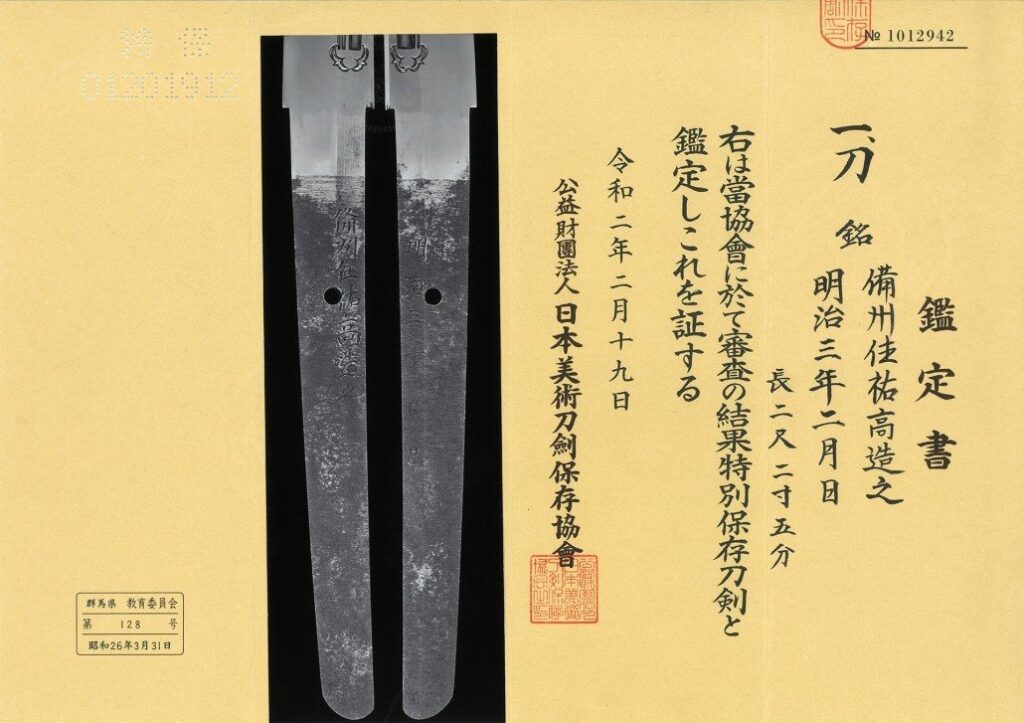

Toujours du point de vue de l’évaluation financière de l’objet, signalons que « sa traçabilité, son histoire, sa légende (un sujet très important au Japon) et son appartenance à un grand seigneur jouent aussi un rôle », détaille M. Teulière. D’ailleurs, il en est de plus en plus de même pour bien des antiquités occidentales…

La valeur historique et de prestige de l’objet était telle que l’on pouvait trouver « de fausses signatures de maîtres forgerons, un peu à la manière des fausses estampilles d’ébénistes sur les grands meubles français », complète l’antiquaire versaillais. Le forgeron avait donc un nom et était considéré comme un artiste. Nous retiendrons que ces fausses signatures n’avaient pas de rapport avec un éventuel marché des antiquités, mais étaient apposées pour avoir l’air de faire un cadeau très prestigieux. « Une question d’honneur donc. » Hormis cela, « il n’existe pas réellement de faux sabres japonais anciens, sauf évidemment des copies chinoises récentes qui ne valent rien ». Il serait d’ailleurs indécent de parler davantage de telles copies quand on comprend que la fabrication d’un sabre japonais incarne un mode de pensée…

Les types d’armes selon leur longueur

En partant du plus grand pour aboutir au plus petit, retenons le :

- Tachi (le plus grand, mais aussi le plus ancien ; il mesure environ 70 cm et est légèrement courbé)

- Katana, le plus connu

- Kissaki Katana

- Wakizashi (de taille moyenne, entre 30 et 60 cm, il servait à se battre dans les endroits exigus ou pour le suicide rituel par éventration, le seppuku).

- Tanto

- Ô Tanto

- Aikushi

- Kaiken (c’est plutôt un couteau offert à l’épouse noble ; symbolique et long d’une quinzaine de centimètres, il était surtout destiné au suicide pour l’honneur en se tranchant la gorge).

Les prix des sabres

De 3 500 à 100 000 euros. Pour des sabres anciens forgés dans le respect de la tradition. Les plus chers relèvent plutôt des trésors nationaux.

Les casques et les armures

Très décoratives et considérées comme un signe de distinction sociale, y compris en Occident, les armures japonaises anciennes et authentiques, avec leurs plaques d’acier liées entre elles pour plus de souplesse dans le combat, sont très chères. Pour un bel exemplaire complet avec son casque, le ticket d’entrée se situe autour de 80 000 euros ! Le casque seul se trouve à partir de 3 500 euros. Un simple chapeau de fer s’acquiert en dessous de cette somme.

Les tsubas

Un tsuba, un garde-sabre, est une petite plaque ouvragée située entre la base de la lame et la poignée, et qui a pour rôle de protéger la main durant les combats. Les véritables tsubas sont forgés et non pas coulés. Ils se collectionnent en tant que tels, indépendamment des sabres. L’on en trouve déjà entre 150 et 400 euros (en dessous de 150 euros, soit le vendeur ne sait pas ce qu’il a, soit il s’agit d’un objet de fantaisie). Cependant, un bel exemplaire ancien se négocie entre 800 et 1 500 euros, voire 2 000 euros.

Une technique sophistiquée, un art subtil

La fabrication et le polissage d’un sabre japonais demandent des semaines, voire des mois de travail…

1. L’élaboration de la lame

La production de l’acier utilisé pour fabriquer les lames de sabre japonaises débute par la réduction du minerai de fer extrait de sable ferrugineux dans un four appelé tatara. Cette opération dure soixante-dix heures. Au final, seul le fer de haute qualité appelé tamahagane est réservé à la fabrication des lames de sabres. Il faut environ une dizaine de kilos de tamahagane pour forger un sabre long.

La première tâche consiste à adapter les teneurs en carbone. Le maître forgeron utilisera pour cela un four appelé Hodo, à côté duquel une soufflerie manuelle permet l’apport d’oxygène indispensable à la transformation du fer en acier. Il va encore faire une sélection et choisir les morceaux les plus nobles pour forger la lame.

Pour les éléments destinés au kawagane, l’acier extérieur de la lame, un bloc est sectionné partiellement, plié, puis martelé à nouveau. Cette opération se répète une quinzaine de fois et aboutit à un acier feuilleté comptant près de 33 000 couches et présentant une homogénéité de structure.

À partir de cette ébauche, le forgeron commence à mettre en forme la lame. Il la chauffe aux environs de 1 100 °C et la martèle pour former, dans un premier temps, le tranchant, puis les autres parties (le shinogi et le mune).

2. La trempe de la lame

La trempe de la lame, ou yaki ire, est l’opération qui va assurer au sabre son tranchant inégalable. La trempe est sélective pour une protection des surfaces devant garder leur souplesse. Une préparation à base d’argile, de poudre de charbon et de pierre va être utilisée. La trempe s’effectue dans la pénombre afin de bien visualiser la température de chauffe par la couleur que prend l’acier (la couleur du kaki bien mûr), soit 800 °C. Arrivée à ce stade, la lame est immergée dans un bac d’eau. Il en résulte un refroidissement brutal qui cristallise le métal et toutes les subtilités de la ligne de trempe que le polissage révèlera.

3. Le polissage ou les 7 pierres

Deux semaines : c’est le temps qu’il faut aujourd’hui, en moyenne, pour polir (et aiguiser) la lame d’un sabre. Vingt euros : c’est le prix du polissage d’une lame par centimètre (soit 500 euros les 50 centimètres). Seul un polissage poussé à un stade très raffiné peut mettre une mise à nu de l’acier suffisante pour que l’on puisse en apprécier les structures de forge.

Il n’est pas impossible de penser que le polissage des sabres ait pu exister très tôt dans l’histoire. Il est impensable que les forgerons, même dans les temps anciens, n’aient pas cherché à constater le résultat de leur travail. La technique du polissage, si on se réfère aux lames anciennes non repolies récemment, montre des arêtes vives, des angles bien maîtrisés, qui ne peuvent qu’être le résultat d’une méthode évoluée. Ainsi, on peut imaginer que l’orgueil des artisans et le commerce des sabres aient poussé quelques-uns à se spécialiser dans le polissage pour rendre plus attrayantes, plus belles et plus commerciales les lames de sabres.

Selon le maître polisseur Laurent Milhau, le shiage, le polissage, en vigueur jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale était le sashikomi. Le hadori n’est devenu à la mode qu’après la guerre. Il est, de nos jours, malheureusement, le mode le plus utilisé. Pas moins de sept pierres sont nécessaires pour réaliser le polissage d’une lame de sabre. Ces pierres sont d’origine naturelle ou de synthèse. Elles sont utilisées de la plus abrasive à la plus douce. Certaines ont un grain très fin et sont rares. La manière de passer la pierre sur la lame est un geste qui n’a rien d’anodin et qui demande un important apprentissage. Des poudres et des huiles sont également utilisées. Tout un processus très long et très détaillé doit être respecté. Aucune éraflure n’est évidemment tolérée.

Une fois trempée et polie, la lame présentera alors les qualités requises pour un nippon tô, une grande dureté alliée à une souplesse le préservant des bris. Le maître forgeron peut alors procéder à la finition du nakago, par l’exécution des yasurime (les traces de lime), et par la ciselure de la signature et la date.

Lire

La Pierre et le Sabre, Par Laurent Milhau

Laurent Milhau a été le maître de Patrice Sabbah, le polisseur que nous avons rencontré et qui nous a livré quelques-uns de ses secrets évoqués et vulgarisés ci-dessus.