Diese Beschreibung wurde übersetzt. Klicken Sie hier, um das Original zu sehen

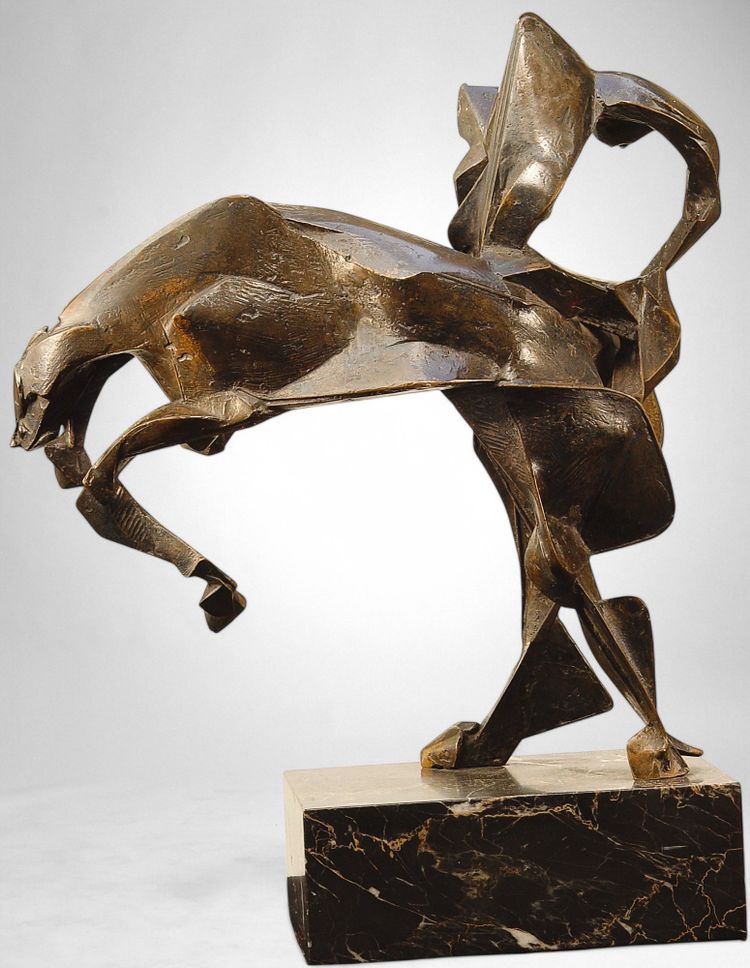

In Bucephalus (1973), auch bekannt als Alexander, König von Mazedonien, verdichtet Manolis Tzobanakis die explosive Begegnung zwischen antikem Mythos und moderner Form in einem einzigen bronzenen Impuls. Obwohl die Skulptur nur vierzig Zentimeter hoch ist, strahlt sie dennoch eine beeindruckende Monumentalität aus, die aus der Stärke ihrer Komposition und der Kraft ihrer Abstraktion entsteht. Dieses frühe Werk veranschaulicht auf brillante Weise die Verschmelzung der mythologischen Sprache mit einer fragmentarischen Ästhetik kubofuturistischer Inspiration, die dem kretischen Bildhauer gelingt.

Aus allen Blickwinkeln betrachtet offenbart die Skulptur eine ständige Spannung zwischen Fülle und Leere, zwischen scharfen Stößen und ineinandergreifenden Oberflächen. Der Körper des Pferdes – dessen Hinterteil in die Luft geschleudert ist und dessen Schultern in einer Abwehrbewegung angespannt sind – ist in eckige, fast kristalline Volumen zerlegt. Die Muskulatur wird, weit entfernt vom akademischen Realismus, durch Aufnahmen umgesetzt, die beim Zusammenziehen zu explodieren scheinen und so die Dynamik, den Widerstand und den schwebenden Moment der Dominanz einfangen.

Alexander wird nicht mit anatomischer Präzision dargestellt: Er geht aus den Formen selbst hervor, mit in einem Bogen ausgestreckten Armen, verdrehtem Oberkörper und in die Bewegung geworfenen Beinen. Alles ist Spannung, Rhythmus und Abstraktion. Die mit Streifen und Werkzeugspuren versehene Bronzeoberfläche fängt das Licht in einer lebendigen Textur ein. Hier kommt kein dekorativer Schliff zum Einsatz: Tzobanakis bevorzugt eine ausdrucksstarke, fast archaische Rauheit, bei der jede Facette noch den Abdruck des Gießereifeuers zu tragen scheint. Die Patina mit dunklen Tönen, die zwischen gebranntem Ocker und antiker Bronze changieren, verstärkt diesen Eindruck eines mythischen Objekts, auf halbem Weg zwischen Relikt und moderner Vision.

Die Komposition entwickelt sich zentrifugal, wie ein Wirbelsturm gegensätzlicher Kräfte. Der erhobene Arm des Reiters spiegelt den gewölbten Rücken des Reittiers wider und verschmelzen die beiden Figuren zu einer einzigen Bewegung. Die Verankerung im schwarzen Marmorsockel, massiv und streng, stabilisiert dieses kontrollierte Ungleichgewicht.

Das Erbe der modernen italienischen Bildhauerei ist hier deutlich erkennbar. Tzobanakis, der in Florenz und dann in Rom ausgebildet wurde, scheint im Dialog mit Boccionis Forschung zu stehen, insbesondere in der Behandlung der Bewegung als Vektor der Form. Doch während Boccioni den technologischen Impetus zelebriert, verleiht Tzobanakis seiner Abstraktion eine symbolische und politische Dichte.

„Bucephalus“ entstand nach dem Studentenaufstand von 1973 gegen die Diktatur der Obristen und ist eine Geschichte des Widerstands: Das ungezähmte Pferd repräsentiert die brutalen und autoritären Kräfte; Alexander – der Einzige, der sie kontrollieren kann – verkörpert Mut, Freiheit und das rebellische griechische Volk. Der antike Mythos wird so zu einer zeitgenössischen Metapher, einer inszenierten Geschichte eines Volkes im Kampf.

Das Werk ist Teil einer größeren Serie, die sich dem Thema des Reiters (1972–1979) widmet, einem symbolischen Doppelgänger der Macht und Meisterschaft. Mit Bucephalus, dem Höhepunkt dieser Serie, verleiht Tzobanakis seiner Bildhauerei eine neue Stimme, sowohl politisch als auch poetisch, die ihn auf die europäische Bühne katapultiert. Diese Bronze, die zweifellos zu seiner Goldmedaille bei der Biennale von Ravenna im Jahr 1979 beitrug, markiert einen entscheidenden Wendepunkt in seiner Karriere.

Das Werk, das heute in der Nationalen Glyptothek in Athen (Inv. Π.4446) aufbewahrt wird, bleibt einer der wichtigsten Meilensteine seines Schaffens und vereint formale Präzision, symbolische Dichte und eine für Tzobanakis‘ Ästhetik spezifische skulpturale Vitalität.

Ref: J7TTSCFY82

Louis Majorelle Jugendstil-Vitrine

16.800 € EUR

Louis Majorelle Jugendstil-Vitrine

16.800 € EUR

Sehr wichtiger Tischbrunnen XIX.

6.500 € EUR

Sehr wichtiger Tischbrunnen XIX.

6.500 € EUR

Jugendstil-Diamantring.

1.220 € EUR

Jugendstil-Diamantring.

1.220 € EUR