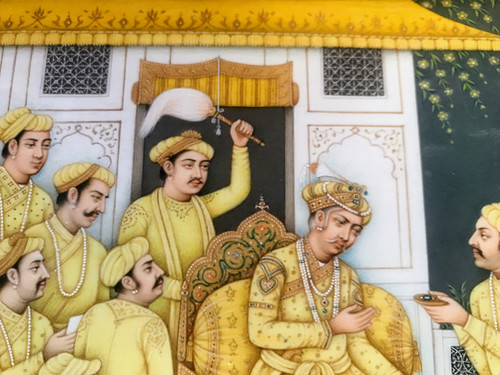

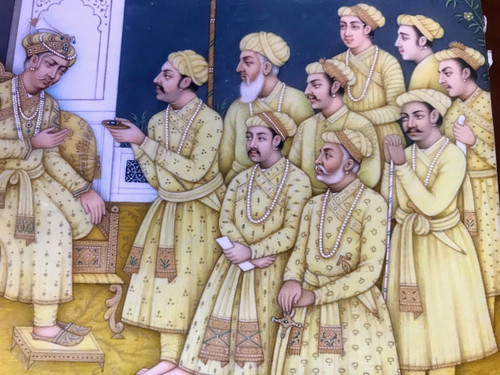

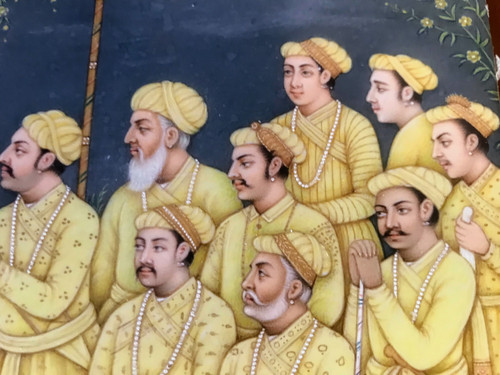

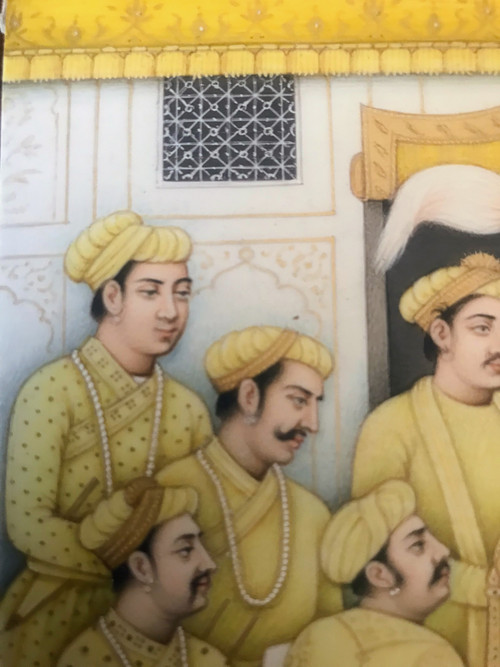

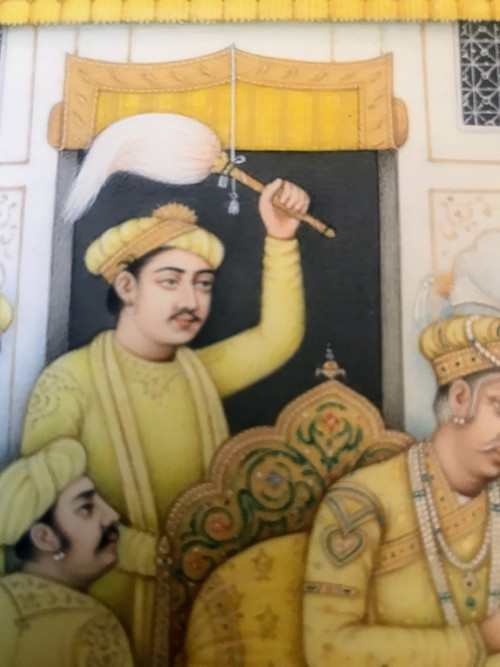

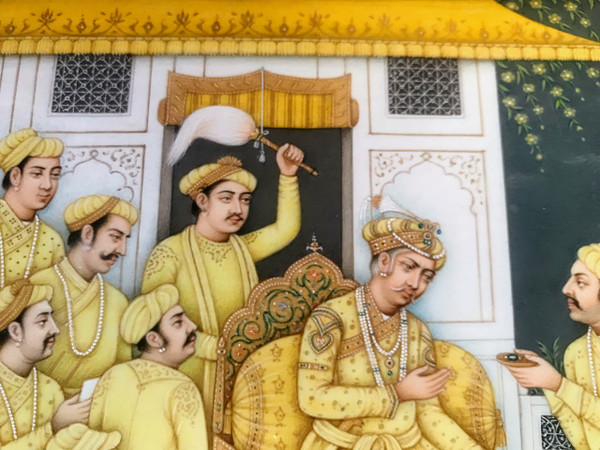

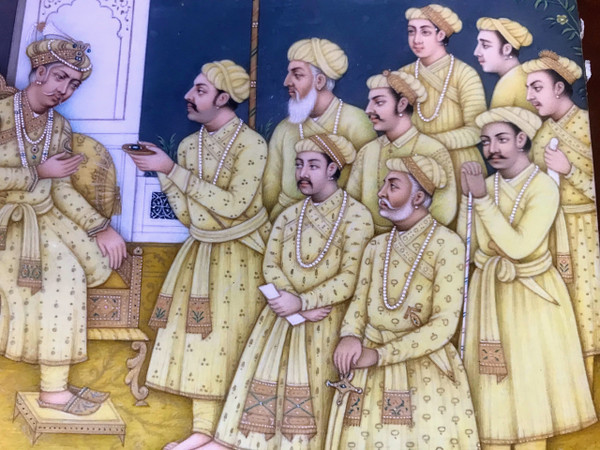

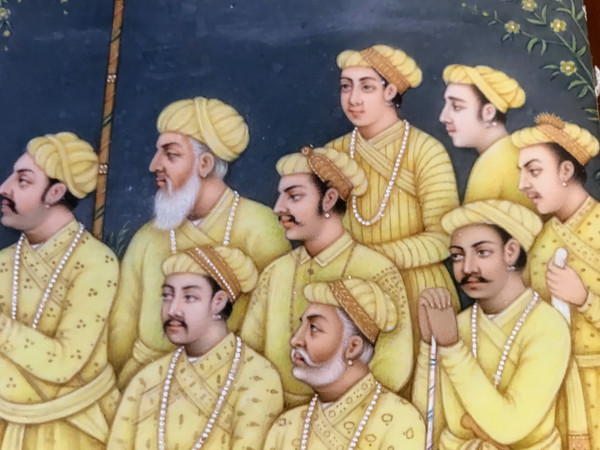

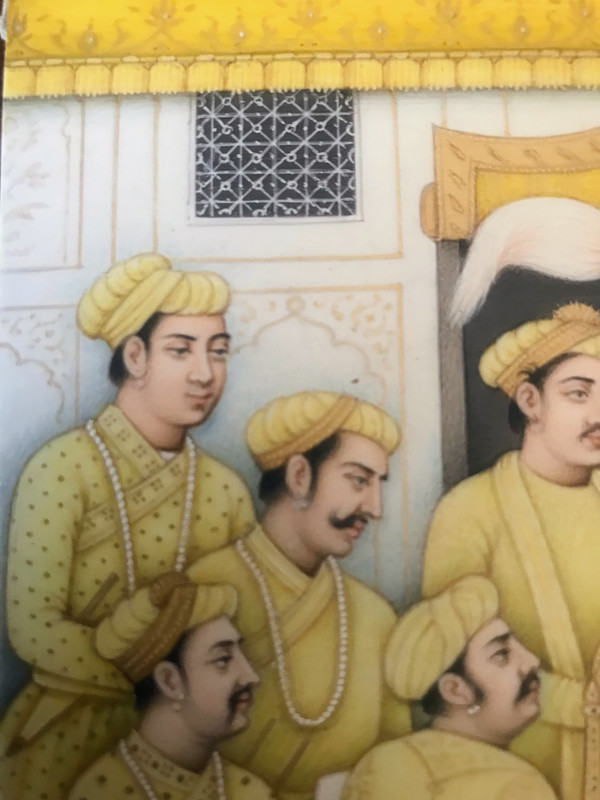

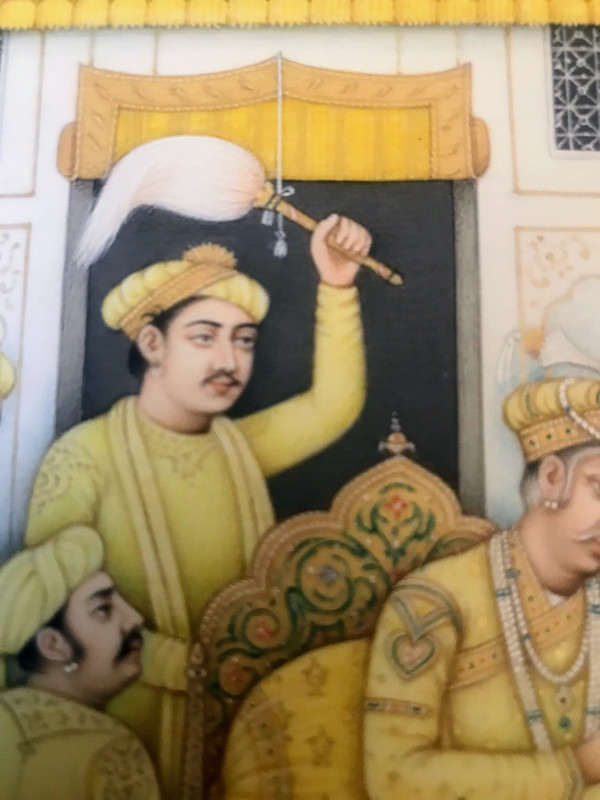

Miniature moghole d'une insigne finesse, chaque visage de chacun des personnages ayant sa propre expression, peinte sur une grande plaque, elle représente l'empereur Akbar le Grand trônant sur une terrasse, entouré de sa cour et recevant une délégation de dignitaires lui offrant un joyau (sans doute une émeraude).

19ème siècle ou plus ancien .

dimensions de la plaque : 21,5 cms x 14,5 cms

Nous proposons cette miniature avec uniquement un verre de protection. Selon vos souhaits nous pourrons vous proposer un encadrement de très grande qualité, traditionnel ou design .

Ce souverain a marqué d'une empreinte considérable l'histoire de l'Inde pendant son demi-siècle de règne.

Il promeut un syncrétisme religieux, le Dîn-i-Ilâhî, qui le conduit à une grande tolérance religieuse, et à la réforme à la fois du droit musulman et du droit hindou.

Il eut une influence extrêmement importante dans les Arts et créa notamment son atelier impérial de miniatures, bouleversant les canons de l'époque et dont notre miniature en est un bel exemple, notamment au niveau de la représentation des visages de profil et de leur expression individuelle.

" ...Lorsque l'empereur Akbar (1556-1605), qui montrait dès l'enfance un goût prononcé pour la peinture, constitua un atelier impérial, il en confia la direction à deux maîtres persans, Mir Sayyid ’Ali et Abd us-Samad, que son père Humayun avait pris à son service lorsqu'il se trouvait en exil à la cour de Shah Tahmasb. Durant les premières années de son règne, Akbar est surtout séduit par l'imaginaire et le fantastique et les artistes impériaux illustrent, sur sa requête, les manuscrits du Hamza-name, récit de la vie légendaire d'un oncle du Prophète, l'Amir Hamza, ou encore du Tuti-name, les populaires Contes du Perroquet, tant prisés dans le monde oriental.

Pourtant, vers 1580, l'attirance de l'empereur pour le fabuleux diminue et son intérêt se porte sur l'histoire. Il ordonne la rédaction et l'illustration d'ouvrages historiques, comme le Tarikh-i-Alfi, annales du monde musulman durant le premier millénaire, et le célèbre Akbar-name, chronique du règne. Ce goût de l'histoire réveille chez l'empereur une curiosité aiguë pour les personnages historiques et le conduit tout naturellement à favoriser l'art du portrait comme moyen privilégié d'appréhender la personnalité d'un individu. Abul-Fazl, biographe et ami d'Akbar, relate, dans l'A’in-i-Akbari, l'originale décision de l'empereur de créer un album de portraits : "Sa Majesté elle-même posa pour son portrait et ordonna également que soient exécutés les portraits des grands personnages du royaume. Un immense album fut ainsi constitué : ceux qui ont disparu reçurent une vie nouvelle, et ceux qui vivent encore sont promis à l'immortalité."

Akbar tenait à ce que ses peintres saisissent la personnalité de leurs modèles ; il va ainsi délibérément à l'encontre des règles de l'orthodoxie islamique prohibant rigoureusement la représentation de la figure humaine et affirme ce faisant son indépendance en matière de religion : "Nombreux sont les hommes qui haïssent la peinture ; ces hommes-là, je ne les aime point. Il m'apparaît que le peintre possède de singuliers moyens d'appréhender Dieu ; car le peintre, en représentant tout ce qui est doté de vie et en en concevant les membres, l'un après l'autre, ne peut manquer de sentir qu'il lui est impossible de conférer à son œuvre une individualité, et il est en conséquence contraint de penser à Dieu, qui seul dispense la vie. Ainsi accroît-il son savoir."

Dans les tout premiers portraits conçus sous le règne d'Akbar, l'influence des maîtres persans domine. La tradition safavide transmet son caractère précieux et son sens des couleurs chatoyantes, sa recherche des effets décoratifs, son goût des silhouettes graciles et éthérées. Le portrait, sous Akbar, est d'abord décoratif et offre une image idéalisée du sujet. L'empreinte persane, durable, se révèle dans l'aspect stéréotypé des personnages, aux visages à la fois impersonnels et conventionnels. Mais une lente indianisation de la figure humaine s'élabore graduellement : l'allure comme les proportions des personnages se modifient et la grâce persane cède la place à un goût de plus en plus conscient pour le volume.

Les têtes, jusqu'alors presque invariablement représentées de trois quarts suivant la tradition safavide, sont remplacées par des visages figurés le plus souvent de profil.

Cet affranchissement progressif de l'esthétique persane va de pair avec la découverte et l'assimilation de la technique et des modèles européens. Dès 1510, en effet, les Portugais s'étaient établis sur la côte occidentale de l'Inde, après qu'Alphonse d'Albuquerque (1453-1515) eut enlevé Goa au Sultan de Bidjapour. En 1579, à la demande d'Akbar, une mission jésuite se rendit de Goa à la cour, afin de participer aux discussions religieuses qu'organisait l'empereur dans l'Ibadat-Khana ou Maison de l'Adoration. Les missionnaires apportaient à l'empereur des présents, au nombre desquels figurait la célèbre Bible Polyglotte éditée à Anvers entre 1568 et 1573 par Christophe Plantin pour Philippe II, et comportant des illustrations de Pieter van der Heyden, Jan Wiericz, Philip Galle, Pieter Huys et Gerard van Kampen..."

Portraits des Princes, images de la Cour, par Amina Okada

Ref: ELWQCCJXBJ

Statue d'ancêtre, île De Nias, Indonésie

620 € EUR

Statue d'ancêtre, île De Nias, Indonésie

620 € EUR

Collier En Or Jaune émaillé

950 € EUR

Collier En Or Jaune émaillé

950 € EUR